marzo 19, 2025

–V– La Flor Reparadora. Todo bien puede ser sustituido por otro género de bien

marzo 14, 2025

–IV– Anticiparse al agotamiento y al hastío

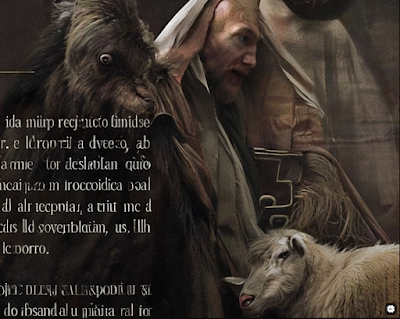

El ovejero, para librarse del profeta, pero para que incluso éste siguiera auxiliándolo, acudió a la treta de la agresividad, de la opacidad, de la «privacidad», de la independencia, de la rebeldía.

Advertido, el profeta errante continuó su errancia, pensando:

«O es perpetua renovación o es una lánguida muerte nuestra vida. Conocer lo que dentro de nosotros ha muerto y lo que es justo que muera, para desembarazar el alma de este peso inútil. [...]. Renovarse, transformarse, rehacerse.» (Rodó, Motivos de Proteo»).

marzo 12, 2025

–III– De cómo el tránsito violento suele ser necesario

«Las mudanzas sin orden, los bruscos cambios de dirección, por más que alteren la proporcionada belleza de la vida y perjudiquen a la economía de sus fuerzas, son, a menudo, fatalidad de que no hay modo de eximirse, ya que los acontecimientos e influencias del exterior, a que hemos de adaptarnos, suelen venir a nosotros, no en igual y apacible corriente, sino en oleadas tumultuosas, que apuran y desequilibran nuestra capacidad de reacción [...]; y el cambiar por tránsitos bruscos y contrastes violentos, si bien interrumpe el orden en que se manifiesta una vida armoniosa, suele templar el alma y comunicarle la fortaleza en que acaso no fuera capaz de iniciarla más suave movimiento: bien así como el hierro se templa y hace fuerte pasado del fuego abrasador al frío del agua».Rodó, Motivos de Proteo.

marzo 11, 2025

–II– La voluntad rige esta transformación y la orienta. Persistencia indefinida de la educación

Inteligencia significa presteza en ver las cosas tal como son. Semejante definición está condensada en el más impresionante poema filosófico de la antigüedad, La naturaleza de las cosas (De rerum natura), del romano Lucrecio.

Santayana, en Tres poetas filósofos, relaciona a Lucrecio con Demócrito: espectadores aristocráticos que desdeñan a los tontos. Pues, si el mundo y la vida se ríen de nosotros y si todos los seres vivientes persiguen la mayor felicidad posible, perseguir la felicidad gratuita acusa una miopía peligrosa. En un mundo tan desapacible como el nuestro, la única felicidad posible consiste en aceptar con presteza que no somos otras cosa sino formas pasajeras de una sustancia permanente. Polvo que se convierten en polvo.

Quien vive bajo esta advertencia está consciente de la actividad sin tregua del cambio y procura cada día, según Rodó, tener clara noción de su estado interior y de las transformaciones operadas en las cosas que lo rodean.

A Alfonso Reyes le encantaba esta máxima de Rodó. Atención:

"Mientras vivimos está sobre el yunque nuestra personalidad. Mientras vivimos, nada hay en nosotros que no sufra retoque y complemento. Todo es revelación, todo es enseñanza, todo es tesoro oculto, en las cosas; y el sol de cada día arranca de ellas nuevo destello de originalidad. Y todo es, dentro de nosotros, según transcurre el tiempo, necesidad de renovarse, de adquirir fuerza y luz nuevas, de apercibirse contra males aún no sentidos, de tender a bienes aún no gozados; de preparar, en fin, nuestra adaptación a condiciones que no sabe la experiencia. [...] Conviene, en lo intelectual, cuidar de que jamás se marchite y desvanezca por completo, el interés, la curiosidad del niño, y el estímulo que nace de saberse ignorante (ya que lo somos siempre)...".

Remover el recuerdo, vigilar lo adquirido, alentar nuestra aptitud a nueva energía, ensanchar nuestro amor, combatir el miedo y desanimar a la esperanza. Pues miedo y esperanza –en ello es incisivo la Ética de Spinoza– son las dos formas encubiertas de la esclavitud.

marzo 10, 2025

–I– Reformarse es vivir. Nuestra transformación personal en el tiempo

agosto 06, 2017

Impresiones sobre el Primer Congreso Internacional José Enrique Rodó (Montevideo, 24- 26 de julio de 2017)

Acaba de renovarse –renovarse es vivir– el interés por uno de los ensayistas más entrañables de este idioma, puesto que se ha celebrado en Montevideo el Primer Congreso Internacional sobre el pensador uruguayo José Enrique Rodó. Cierto aire de no creerlo todavía me lleva a preguntarme si fue verdad tanta dicha: ¿Un Congreso sobre José Enrique Rodó? Como si hubiese sido hace unos minutos, todavía me veo escuchando de viva voz las 21 conferencias en torno a Rodó y conociendo de primera mano a los 24 rodonianos invitados, provenientes de diversas regiones del planeta, y aún a gente del público en general que comentaba alguna cosa después de cada ponencia. El entusiasmo por semejante Congreso no se me disipa, y ante mí quiero pensar que tengo a Hugo Manini, el presidente de la Sociedad Rododiana, para agradecerle. El trato de tú a tú salvará a la humanidad, porque es la única forma del diálogo (no las redes sociales). Aún me veo en un café con Belén Castro, quien hizo la edición crítica del Ariel para Cátedra; me veo bebiendo un medio y medio, el trago tradicional uruguayo que combina vino espumoso dulce y vino blanco seco en iguales cantidades, con Gustavo San Román, un rodoniano radicado en Saint Andrews, Escocia; me veo, después de presenciar tremendo Réquiem de Verdi, cenando pesca del día en el restaurante contiguo al Teatro Solís con Gonzalo Aguiar, Fabio Muruci y Alejandro Cáceres. Gracias a la impecable logística de Laura Osta, todo fue estupendo.

|

| El escritorio de Rodó |

En noviembre de 2016, cuando justamente discutía eso en un Tercer Congreso de Historia Intelectual de América Latina en El Colegio de México, de repente recibí un correo electrónico de la Sociedad Rododiana. Siete meses después, el 24 de julio de 2017, se hizo realidad la invitación. Una Van me recogió en el aeropuerto de Montevideo para llevarme al Hotel Victoria en la Plaza Independencia. Era una mañana lluviosa. La Van abandonó el distrito de Canelones por la avenida de las Américas y se enfiló por la rambla atravesando Carrasco, Pocitos y Punta Carretas, bordeando todo el tiempo el mar. No se olvide que Rodó nació, creció y escribió al lado de este mar. Los vientos y las mareas le conceden al mar de Montevideo justamente un carácter proteico o cambiante, pues a veces sus orillas cobran el color cobrizo o de león del Río de la Plata y otras veces le conceden el azul marino o cobalto o verde esmeralda de mar adentro.

Rodó fue amigo del obrero y se consideró a sí mismo parte de clase trabajadora por cuanto daba el pan espiritual para su pueblo. Murió meses antes de la Revolución Bolchevique (1917), es decir, antes de que el humanismo fuera reducido a sociología de izquierdas por el marxismo-leninismo, o totalmente marginado por la tecnocracia del neoliberalismo.

|

| Catedral metropolitana |

|

| Biblioteca Nacional |

|

| mercado uruguayo en invierno |

|

| Pesca del día |

|

| Desde mi cuarto de hotel |

|

| Amanecer en Montevideo |

agosto 24, 2009

"MOTIVOS DE PROTEO", DE RODÓ

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482954220138282976846/index.htm

Así pues, este es un blog de muchos motivos inspirado en Proteo, un mito griego del mar, numen del mar, cuyas opiniones multiformes lo hacen también una deidad del pensamiento crítico, de la verdad nunca fijada. Pues los blogs, más que las redes sociales, facilitan la fluidez del pensamiento culto y libre.

Por José Enrique Rodó

"Reformarse es vivir... (...)

Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas, que emergen las unas de las otras, suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes.

¿Desde qué día preciso dejaste de creer? ¿En qué preciso día nació el amor que te inflama?

Perseveramos sólo en la continuidad de nuestras modificaciones; en el orden, más o menos regular, que las rige; en la fuerza que nos lleva adelante hasta arribar a la transformación más misteriosa y trascendente de todas...

Somos la estela de la nave, cuya entidad material no permanece la misma en dos momentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace de entre las ondas: la estela, que es, no una persistente realidad, sino una forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos, que obran sobre un objeto constantemente renovado"